Oggi è il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che, secondo la tradizione, intraprese il viaggio nell’Inferno, Purgatorio e Paradiso proprio il 25 marzo 1300. Per l’occasione, il professor Antonio Iurilli condivide con i lettori un breve saggio, “Dante alla barese”, dedicato alla singolare traduzione in dialetto barese della Divina Commedia a opera di Gaetano Savelli.

«”Non curarti di essere interprete fedele, e di rendere il testo parola per parola”. Questo raccomandava Orazio ai traduttori nell’Ars Poetica, per secoli testo capitale dell’esercizio della poesia in tutte le culture letterarie d’Europa. E i traduttori di tutti i tempi non se lo sono fatto mai ripetere, anche quando, ingannando innanzitutto sé stessi, dicevano di voler essere fedeli all’originale. Perché la traduzione non è mai stata un atto di fedeltà (che vuol dire, almeno nell’arte, passiva subalternità) all’autore tradotto. Né il traduttore, nel momento in cui si accinge, non senza difficoltà, ad esserlo, accetta di farsi semplicemente umile mediatore linguistico. Lo impedisce di fatto, fra l’altro, la naturale diversità dei sistemi linguistici di partenza e di arrivo con i quali è chiamato a misurarsi.

L’arte del tradurre è nata invece da scelte, per così dire, “ideologiche”. È nata soprattutto dal bisogno di “democratizzare” il sapere, di diffonderlo presso coloro i quali, ignari della lingua dell’autore, restavano fatalmente esclusi dal godimento delle sue opere. E dunque non a caso l’arte del tradurre nasce, nelle culture moderne, spinta dall’affermarsi delle lingue volgari (le lingue del popolo), in competizione col Latino, sempre più relegato ad aristocratica lingua veicolare della scienza e dei saperi “forti”. Nasce l’arte del tradurre da un bisogno di metabolizzare nei nuovi contesti sociali emersi dalla fine del Medioevo gerarchizzato, non solo il patrimonio culturale della classicità, ma anche i contenuti della nuova scienza maturati al sole dello sperimentalismo. Nasce infine, l’arte del tradurre, dall’orgoglio identitario dei nuovi stati nazionali che, a partire dal XV secolo, ridisegnano la fisionomia politica e territoriale dell’Europa feudale e imperiale, e affermano il diritto ad avere ciascuno il loro idioma, che fosse sedimento ed espressione della cultura del loro “popolo”.

E dunque ripercorrere la storia delle traduzioni di un grande autore è come ripercorrerne una specifica fortuna non solo presso il vasto pubblico dei lettori, ma anche nei laboratori dei traduttori stessi, nei quali si consuma una vera e propria competizione col modello. È stato così nel Rinascimento classicista, ma soprattutto nel Barocco, tumultuoso artefice della “maraviglia” nell’arte, e ancora nell’Illuminismo rococò e neoclassico, nel Romanticismo sentimentale, e nelle forme artistiche della contemporaneità, intenta ad attualizzare i classici riscrivendoli nelle chiavi drammaticamente esistenziali di un tempo complesso e tormentato.

Non è allora difficile immaginare quanto un autore come Dante abbia coinvolto, lungo i secoli, legioni di traduttori non solo nelle lingue straniere, ma anche negli idiomi locali italiani, intenti ad appropriarsi del patrimonio poetico (ma anche etico e civile) della sua Comedìa immergendola, fin da quando gli amanuensi la trascrivevano impregnandola dei loro dialetti, in quella pluralità linguistica che, fino all’Unità nazionale (e anche oltre), ha segnato la geografia culturale italiana. Tutto questo nonostante lo stesso Dante avesse ammonito che “non si può de la sua loquela in altra transmutare sanza rompere tutta sua dolcezza e armonia”.

Ma non bastò la devota ammirazione per il Poema per antonomasia della nostra civiltà letteraria a fermare la sottile, ma convinta, ansia di competizione (e persino di rivincita) degli idiomi locali nei confronti di quel Tosco-Fiorentino, a lungo considerato dispotico dominatore della lingua letteraria italiana, e repressore della libertà e dignità espressiva dei dialetti. E dunque furono tanti i poeti, ma anche umili e sprovveduti filopatridi, a sfidare, a partire dal Seicento, ma soprattutto nell’Ottocento e persino durante il Fascismo visceralmente ostile ai dialetti, quei quindicimila versi nei loro idiomi: in primis nel siciliano, poi nel milanese, calabrese, napoletano, veronese, veneziano.

Anche il nostro dialetto pugliese può vantare una così ardita competizione. Sono stati proprio questi sentimenti ad animare la ciclopica impresa di tradurre in dialetto barese l’intera Divina Commedia rispettandone con encomiabile precisione metrica e prosodia. Ne è stato artefice, alle soglie degli anni Settanta del secolo scorso, in non casuale coincidenza con l’avvento delle regioni e con il conseguente rilancio delle culture regionali, il barese Gaetano Savelli con La Chemmedie de Dande veldat’a la barese (Bari, Savarese, 1971): un vero monumento in tre tomi eretto all’idioma della nostra terra con quello spirito di rispettosa, affettuosa competizione col Poema sacro, che, come ho detto, ha animato i traduttori di tutti i tempi. La parola del poeta antico si è fatta allora parola, timida e orgogliosa, del poeta nuovo, intento a coglierne la misura e l’intimo respiro.

Non è certo questa veloce scrittura commemorativa del Dantedì 2024 la sede idonea per illustrare pregi e limiti di quella complessa operazione letteraria, che può anche sollecitare sentimenti di sufficienza e persino di diffidenza verso la “pretesa” di tradurre una “lingua” (il Tosco-Fiorentino) nobilitata da una lunga e gloriosa tradizione letteraria, in un “idioma”’ (il dialetto barese) che di una tradizione letteraria è sostanzialmente privo; che manca, insomma, di quei registri lessicali e stilistici affinati da secoli di scrittura poetica.

Ma non è questa la lente con cui guardare e valutare l’impresa di Savelli. Va invece considerato il suo immane sforzo di elevare alla sterminata ricchezza lessicale della poesia di Dante l’endemica povertà lessicale di una parlata, quella barese, storicamente compressa dalla cultura egemone di Napoli, e persino minoritaria all’interno dello stesso territorio pugliese, stretta com’è stata dalla diversa identità idiomatica della Daunia, e soprattutto dall’identità storicamente ben più forte e connotata del Salento grecofono e bizantino.

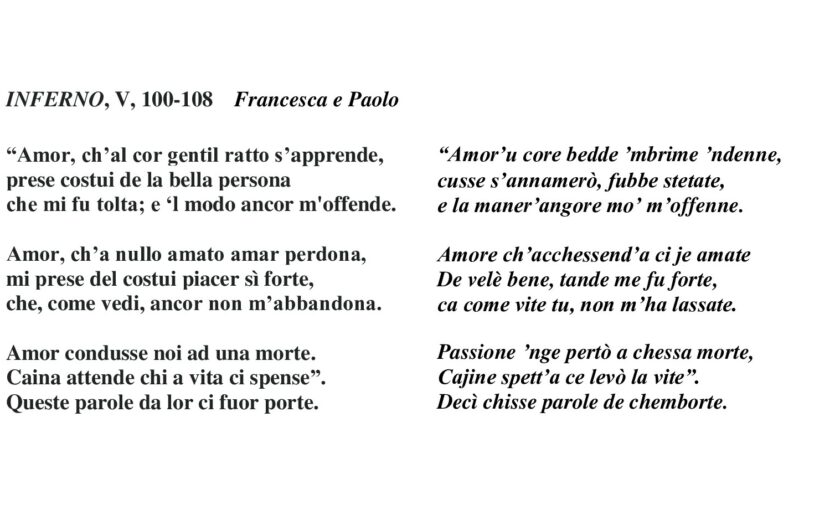

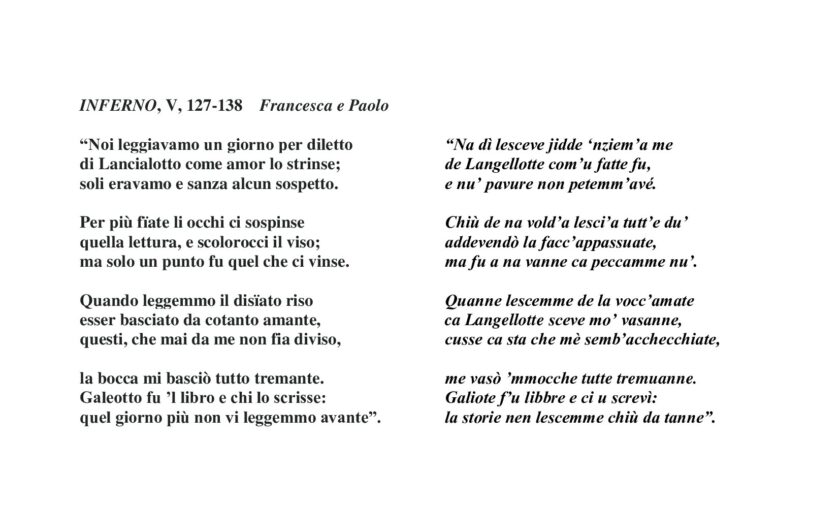

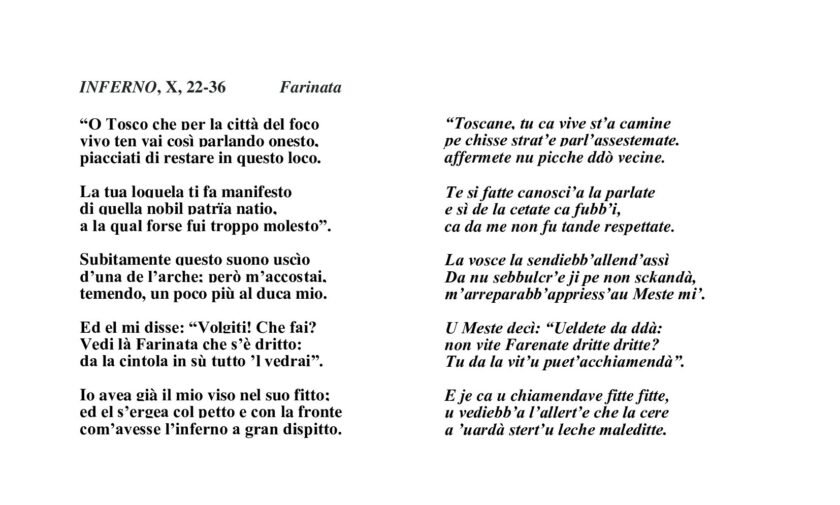

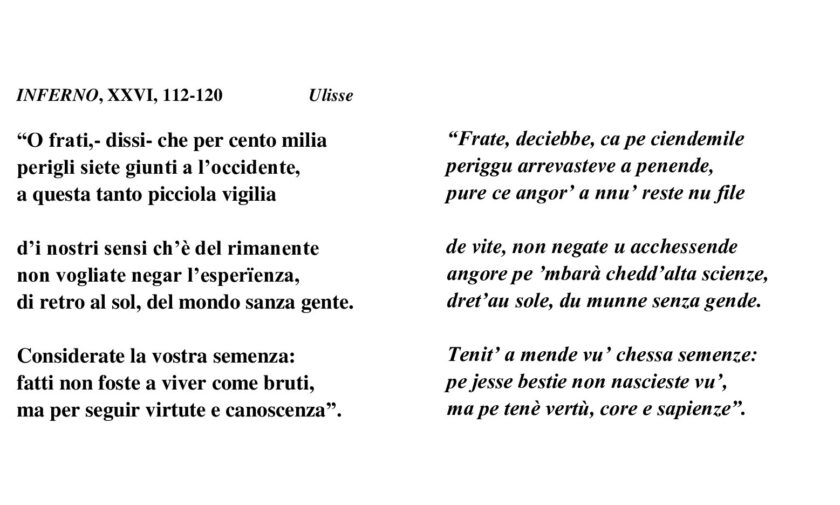

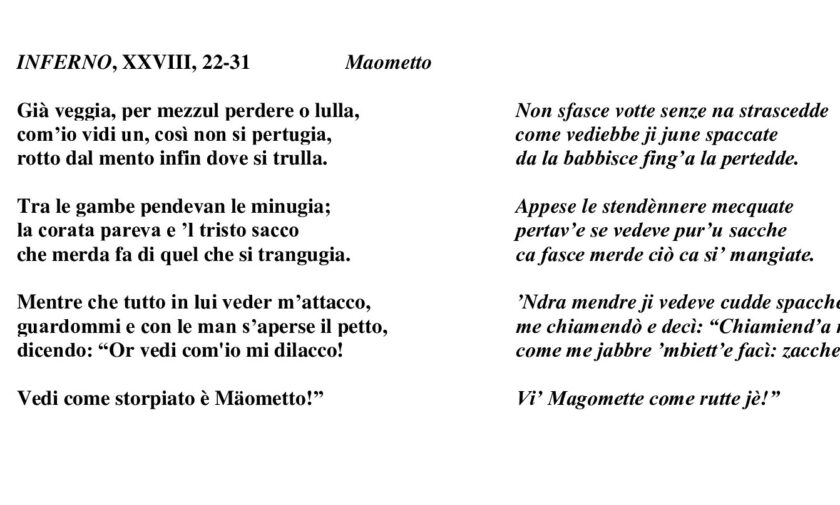

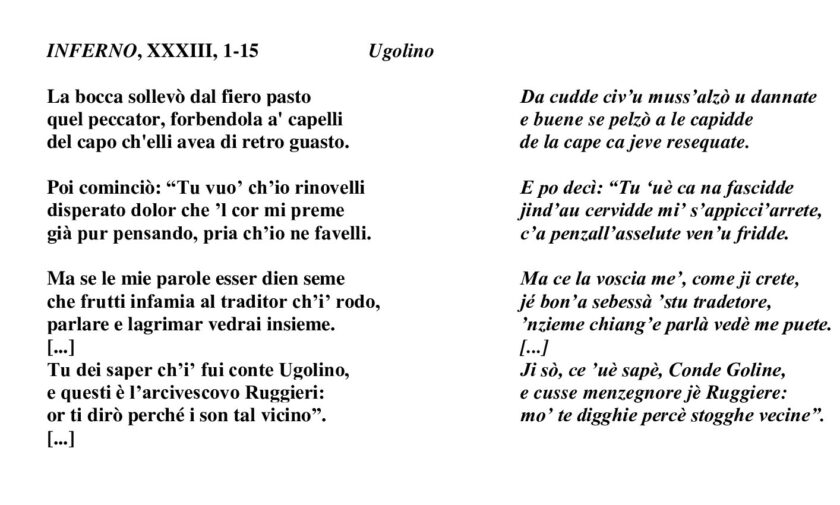

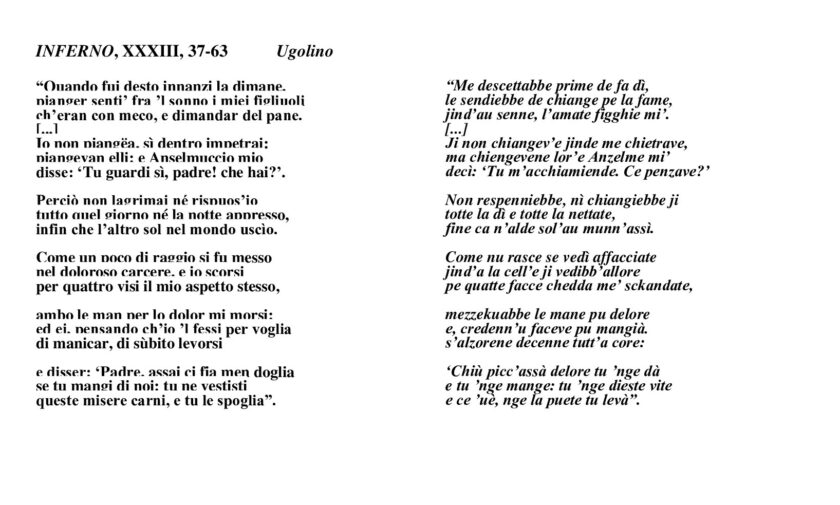

Va apprezzato lo sforzo di tradurre l’altezza eterea della lingua di Dante nella fisicità lessicale del dialetto barese, al cospetto dei diafani stilemi della lirica stilnovistica con i quali Dante rappresenta il tormento morale e psicologico di Francesca e Paolo. Va apprezzato lo sforzo di rendere le risorse espressive del lessico barese capaci di esprimere il crudo, ripugnante, ma intensamente gergale, repertorio lessicale tosco-fiorentino col quale Dante rappresenta il corpo squarciato di Maometto. Va apprezzato lo sforzo di renderlo capace di assimilare e interpretare l’agghiacciante tragedia paterna di Ugolino; l’audace sfida di Ulisse ai limiti imposti alla conoscenza; il sanguigno amor di patria di Farinata. E va ancor più apprezzato lo sforzo di tradurre in un dialetto costituzionalmente vocato alla fisicità il linguaggio dottrinale, il linguaggio poeticamente teologico, il linguaggio del mistero divino del Paradiso. Tutto questo rispettando rigorosamente la rima e il metro della terzina dantesca.

Valga per tutti un esempio particolarmente significativo.

Dante chiama elettivamente “Maestro” Virgilio, concentrando in quella parola tutti i ruoli, etico-intellettuali-religiosi, cui il grande poeta dell’antichità è chiamato allegoricamente ad assolvere nel viaggio dantesco. Tutti sappiamo che nelle nostre parlate la base latina MAGISTER ha subìto due evoluzioni fonetiche e lessicali: una, colta, “Majestre”, che sostanzialmente riproduce la base latina e ne ripete il significato di artefice della formazione intellettuale del discepolo concentrandolo nella prima fase dell’apprendimento (insomma, il maestro elementare); una, popolare, “Meste”, che connota l’insegnamento di un’attivita pratica dall’alto di un ruolo carismatico anch’esso esercitato a favore di un discepolo, ma pregno di una maggiore caratura etico-affettiva d’impronta popolare che, in una società ancora pienamente dialettofona e non scolarizzata, spesso surrogava la funzione ‘aristocratica’ del maestro di scuola.

E dunque Savelli, chiamato a tradurre in dialetto quel pesante semantema dantesco (“Maestro”), non sceglie la comoda scorciatoia letterale di far corrispondere al “Maestro” dantesco il “Majestre” vernacolo, ma sceglie il meno prevedibile, e tuttavia icasticamente più efficace, ‘Meste’, offrendo così al lettore del popolo (quello cui egli indirizza dichiaratamente la sua audace impresa traduttoria) un termine che proprio in quel lettore evoca valori che prescindono la semplice, e al contempo aristocratica, guida didattica, e rimanda a quel sistema etico delle società non alfabetizzate nelle quali “u Meste” era investito, oltre che della funzione di insegnare un mestiere, della funzione, assai più delicata e coinvolgente, di insegnare al garzone di bottega a ben vivere nella società civile, spesso surrogando l’educazione familiare, segnata da condizioni di vita al limite della sopravvivenza: insomma, un sensibile, raffinato travaso semantico di tutti i valori che Dante concentra nel personaggio ‘Virgilio’ in una parola universalmente riconosciuta dalla comunità indigena dei parlanti dialetto come connotante un ruolo civile assai più ricco di quello meramente intellettuale.

E che dire della geniale traduzione del celeberrimo verso (Inf., XXVI, 125), nel quale Dante concentra l’audacia di Ulisse nello sfidare i limiti geografici e morali della conoscenza:

e de’ remi facemmo ali al folle volo

reso da Savelli con una popolarissima, coloratissima, locuzione avverbiale, che “sfida” la densissima metafora dei remi trasformati in ali dall’ansia di spiccare “il folle volo” verso l’ignoto:

che le rime le demm’a spezzacuedde.

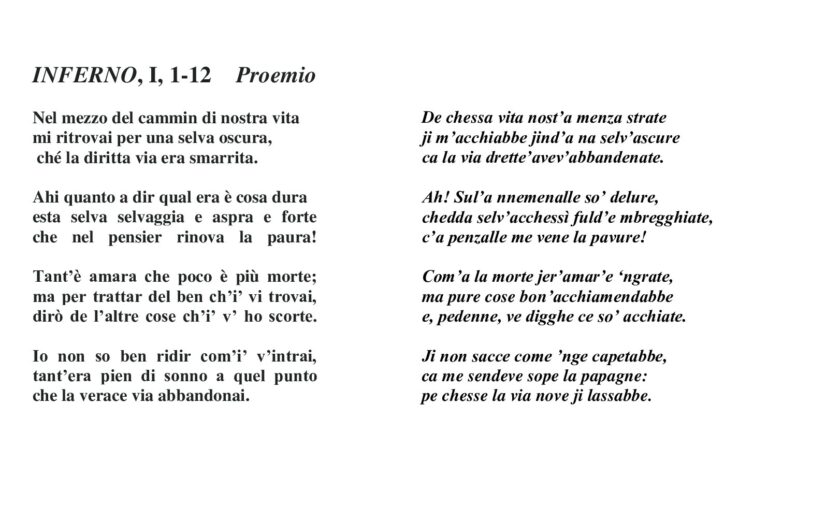

A documentare tanto sinteticamente quanto efficacemente la cifra dell’arduo travaso della poesia dantesca nell’angusta, ma piena di forti umori idiomatici, ampolla del dialetto barese (cui possiamo largamente ricondurre il nostro), offro qui la traduzione in dialetto barese di alcuni dei passi a più forte carica emotiva (e quindi a più alto tasso di icasticità linguistica) dell’Inferno, ovvero della cantica giudicata la più umorale e sanguigna dell’intero poema: il Proemio; gli incontri di Dante con Francesca e Paolo, con Farinata degli Uberti, con Ulisse, con Maometto, con il conte Ugolino della Gherardesca (i passi possono essere fruiti integralmente nelle immagini in photogallery, cliccando sulle stesse, ndr).

Tutto questo non tanto per solleticare una effimera curiosità verso una inconsueta performance dialettale, ma soprattutto nella fiduciosa speranza che almeno nel giorno del Dantedì la sorte dei nostri venerandi dialetti non sia quella di vederli svenduti alla comicità farsesca di tanta cinematografia, o allo squallido repertorio linguistico della malavita, o all’epidermica contaminazione barisienne dei commissari in gonna e tacchi a spillo. Ma sia la sorte di gustarne, con spirito sanamente patriottico e senza la pia illusione di farli rivivere nella società globale, l’immane sforzo di recuperare, almeno nella zona franca della poesia, come in un museo, una dignità che la storia, per tante ragioni, ha loro negato».