“Il contagio e la parola: una pagina del Decameron in dialetto ruvestino” è il titolo di un piccolo saggio storico-letterario del professor Antonio Iurilli, inviato alla nostra redazione.

Grati di questo prezioso contributo, lo condividiamo coi lettori.

«Non sono poche le pagine della letteratura che narrano pestilenze, pandemie, catastrofi biologiche, o che da queste calamità sono state ispirate. Fra queste ultime spicca certamente il Decameron di Giovanni Boccaccio, capolavoro della narrativa europea e affresco straordinario, nella forma di una comicità godibile ma densa di inquietudine morale, di un’Europa alla ricerca di nuovi equilibri dopo la crisi delle istituzioni medievali, laiche e religiose: una crisi che proprio la peste del 1348 aveva messo a nudo.

Attuale, alla vigilia di questa estate dagli incerti comportamenti (e comunque da noi presagita come diversa dal passato), è la “cornice” che sostiene il disegno narrativo del Boccaccio. Ne sono protagonisti alcuni giovani fiorentini che preferiscono alla sfida baldanzosa e irresponsabile delle insidie del contagio, il rassicurante e non meno seducente otium agreste, nutrito del piacere soave della parola narrata, anche di quella maliziosa e irriverente: un affascinante modello di come potrebbe essere vissuta la bella stagione ormai alle porte, con le nostre belle campagne, da tempo orfane di giovani dediti al chiasso vuoto della movida, che sorridono, compiaciute e fedeli, a chi ne riscopre l’antico, intatto, silente, a lungo negletto, fascino.

Ma forse pochi sanno che una di quelle pagine immortali fu “tradotta”, circa un secolo e mezzo fa, nel nostro dialetto. E non fu una scelta qualsiasi. Ne fu ragione un censimento dei “parlari italiani”, promosso nel 1875 per la “Festa del V Centenario di Messer Giovanni Boccacci” nel segno di quei celebri versi con i quali Dante esalta la diversità delle lingue:

Opera naturale è ch’uom favella:

ma così o così natura lascia

poi fare a voi, secondo che v’abbella.

Paradiso XXVI 130-2

Il censimento, coordinato da Giovanni Papanti, voleva ricordare la rigogliosa varietà linguistica italiana alla classe dirigente postunitaria alla faticosa ricerca di una politica culturale di respiro nazionale: un momento difficile per i nostri dialetti, che il Fascismo avrebbe reso ancor più difficile con la sua politica brutalmente antidiotistica. Alcune centinaia di parlanti “tradussero” nei loro idiomi municipali la nona novella della prima giornata: una scelta certamente non casuale perché contrappone la potenza della parola all’incapacità delle pubbliche istituzioni di garantire la giustizia. Il tutto attraverso la sofferta vicenda di una donna violentata.

Questo il testo originale:

“Dico adunque che ne’ tempi del primo re di Cipri, dopo il conquisto fatto della Terrasanta da Gottifrè di Buglione, avvenne che una gentil donna di Guascogna in pellegrinaggio andò al Sepolcro, donde tornando, in Cipri arrivata, da alcuni scellerati uomini villanamente fu oltraggiata; di che ella senza alcuna consolazion dolendosi, pensò d’andarsene a richiamare al re: ma detto le fu per alcuno che la fatica si perderebbe, per ciò che egli era di sí rimessa vita e da sí poco bene, che, non che egli l’altrui onte con giustizia vendicasse, anzi infinite con vituperevole viltá a lui fattene sosteneva, intanto che chiunque aveva cruccio alcuno, quello col fargli alcuna onta o vergogna sfogava. La qual cosa udendo la donna, disperata della vendetta, ad alcuna consolazione della sua noia propose di voler mordere la miseria del detto re; ed andatasene piagnendo davanti a lui, disse: — Signor mio, io non vengo nella tua presenza per vendetta che io attenda della ’ngiuria che m’è stata fatta: ma in sodisfacimento di quella ti priego che tu m’insegni come tu sofferi quelle le quali io intendo che ti son fatte, acciò che, da te apparando, io possa pazientemente la mia comportare, la quale, sallo Iddio, se io farlo potessi, volentieri la ti donerei, poi cosí buono portatore ne se’. — Il re, infino allora stato tardo e pigro, quasi dal sonno si risvegliasse, cominciando dalla ’ngiuria fatta a questa donna, la quale agramente vendicò, rigidissimo persecutore divenne di ciascuno che contro all’onore della sua corona alcuna cosa commettesse da indi innanzi”.

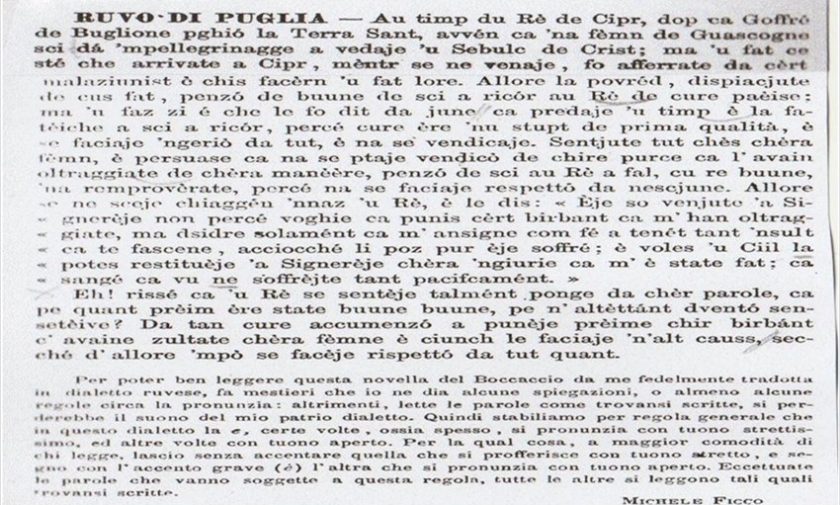

Poi esiste la versione in dialetto ruvestino, detta da un non identificabile Michele Ficco, che chiosa la sua performance con alcune impressive ma interessanti note dialettologiche (il testo è visibile nella foto della gallery, ndr).

Lascio ai parlanti del nostro tempo che non lo hanno dimenticato, il gusto di riscoprire la delicatezza del nostro idioma nel riprodurre la ardite, suadenti, icastiche cadenze narrative boccacciane, conservando intatto quel sapore naïf che emana dalle parlate “naturali”.

Antonio Iurilli».